Примите поздравления!!!

27 сентября

День дошкольного работника.

Примите искренние поздравления уважаемые работники Никольского детского сада: Алена Сергеевна Кочкаева, Оксана Евгеньевна Андреева и Надежда Васильевна Степанова.

В этот день хочется вспомнить и тех работников которые много лет проработали в Никольском детском саду и оставили добрые воспоминания в сердцах воспитанников и родителей.

Огромный стаж работы воспитателем и зав. садом у Валентины Ильиничны Денщик.

Воспитатели менялись часто, но в памяти остались:

Мецлер Галина Григорьевна,

Волостных Любовь Ивановна (31 г. стажа),

Хайдукова Н. В.(12 лет),

Мартюшева Т. М.,

Тихонова Г. Н.

Валентина Ильинична вспоминает отличную работу:

няни — Булучевской Г. И.,

повара-Сапожниковой Е. Г.(27 лет стажа),

повара -Путько Н. П.,

Веренина Л. А.(10 лет),

завхоза-Куликовой Т. И.

От всей души

желаю Вам здоровья, счастья и всего хорошего.

Село моё родное.

В этом году

наше село Никольское

отмечает 130 летний юбилей

со дня рождения.

Из-за эпидемиологической обстановки большого праздника не удалось провести, но видео и музыкальные поздравления на сайте «Одноклассники» в группе Никольский сельский Дом культуры прозвучали. Также в фойе Дома культуры библиотекой были оформлены стенды

«Село моё родное. Праздник села 2015 г. Воспоминания» и «Будни и праздники села».

С Днём знаний!!!

Веселая школа детских писателей. Советует читатель.

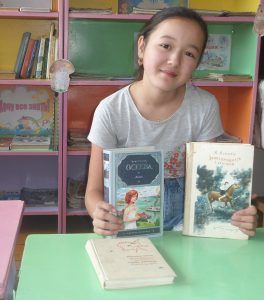

Советует читатель Зарина Бурунбаева .

В рамках районного проекте «Веселая школа детских писателей» я хочу порекомендовать вам ребята, книги

Валентины Осеевой.

Герои книг этой писательницы хотя и живут в советских годах 20-го века, но читать их интересно. Рассказы, повести интересны, завлекательны. Герои книг Валентины Осеевой учат дружить, быть отважными, не отступать перед трудностями.

Очень хочется, чтобы вы познакомились с дилогией «Динка» и «Динка прощается с детством». Эта книга об умной и непосредственной девочке, которая умеет дружить, любит приключения и постоянно попадает в какие-то истории: кого-то спасает, кому-то помогает, защищает, выручает.

Книги эти очень интересны!!!

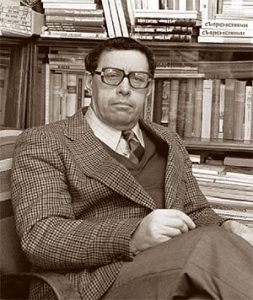

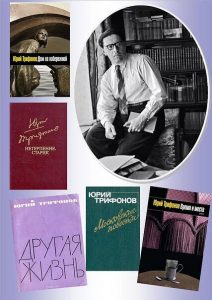

День рождения писателя

28 августа — 95 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981)

Литературная деятельность Юрия Трифонова началась с романа «Студенты» (1950), имевшего официальный успех и удостоенного Сталинской премии. В 1960-1970-е гг. он обратился к жанру «городской прозы»:

повести «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1973), ряд новелл и рассказов. Пережитое в годы «большого террора» послужило темой лучшего произведения Трифонова – «Дома на набережной» (1976). К теме сталинских репрессий писатель обращался в очерке «Отблеск костра» (1965), романе «Исчезновение» (1987; опубликован посмертно).

В 1973 году Трифонов опубликовал роман о народовольцах – «Нетерпение».

Заметным культурным событием стали инсценировки повестей «Обмен» и «Дом на набережной», осуществленные Ю. П. Любимовым в Московском театре на Таганке.

Его прозу называли житейской – наряду с военной и деревенской. Герои произведений Трифонова невероятно узнаваемы. Каждое слово, каждый поступок, каждый характер имел своих прототипов. Автор даже иногда жаловался, что фантазия у него отсутствует, вот и приходится писать с натуры: «Я пишу о смерти, я пишу о любви, я пишу о распаде семьи, о борьбе человека со смертельным горем…».

Писатели-юбиляры

Аркадий Натанович Стругацкий

— легенда и классик советской фантастики, 95 лет со дня рождения (28.08 1925 — 12.10.19991 гг.).

Писатель широко известен во всем мире. Произведения братьев Стругацких изданы в 33 странах и переведены на 42 языка.

В соавторстве с братом Борисом Стругацким написал научно-фантастические романы «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне», «Пикник на обочине», «Страна багровых туч»,

«Далекая радуга». Каждое их произведение переиздано десятки раз, многие экранизированы. Трудно перечислить все российские и зарубежные литературные премии, врученные Аркадию Натановичу и его брату при жизни.

С 1972 года Аркадий Стругацкий без брата написал повести «Подробности жизни Никиты Воронцова», «Дьявол среди людей» и несколько рассказов.

В 1974 году вышла повесть-сказка Аркадия Стругацкого «Экспедиция в преисподнюю».

Аркадий Натанович Стругацкий — замечательный редактор и блистательный переводчик.

Моё мнение о кино.

27 августа — День российского кино!!!

Как я люблю кино…

Как его может любить человек, который родился и вырос в маленькой деревне, где из всех доступных зрелищ было кино.

Я помню себя ребенком 7-9 лет.. Когда к нам в деревню привозили кино и какую мы испытывали радость от предстоящего события. Где мы дети из-за отсутствия свободных мест в зале, сидели на полу и подняв головенки смотрели с замиранием на экран. Помню как киномеханик дядя Леня Колышкин, собирая с нас перед сеансом пятачки за просмотр, отбивался от наших вопросов : когда вы привезете мультики.

Помню как я уже, будучи 12-14 летнем подростком воспринимаю кино более осознанно, предполагаю по названию, о чем будет кино: про войну, про деревню, про завод, или это комедия. Хорошо помню ажиотаж на индийские фильмы, а «Москва слезам не верит» это было незабываемо, оно осталось любимым на долгие годы.

В это время я увлеклась коллекционированием фотографий артистов, фамилии которых я знала наизусть. Помню, как выходили после сеанса из нашего сельского клуба и не могли воспринимать действительность, потому что все ещё переживали происходившее на экране.

Я помню походы в Тюкалинский кинотеатр «Сибирь» в 80-е годы. Наши походы на детские сеансы и выход после кино через другие двери не воспринимая шумящую солнечную улицу после того таинства которое несколько минут назад было на экране кинотеатра.

Я росла, взрослела, менялись фильмы, демонстрация их. Мы ходили в кинотеатры со стереозвуком, смотрели фильмы через спец. очки, дома смотрим фильмы с кассет с помощью видио и дивиди плейеров. Но какие бы спец эффекты не применялись, в кинотеатре ли, дома ли я смотрю фильм все также переживая за героев : плачу, смеюсь, закрываю глаза когда страшно и злюсь когда на экране происходит несправедливость.

Есть фильмы, которые не отпускают от себя ни на минуту и потом сожалеешь что кино закончилось. Так было с сериалом «Московская сага», «Любка» и многими другими. Мы смотрим фильмы всей семьей и по одиночке, можем поделиться мнением о просмотренном или переживать увиденное в одиночку.

Я люблю кино также как в детстве, и оно остаётся для меня волшебным миром, миром чего-то интересного, увлекательного, манящего, дающего пищу для размышления, переживания и осмысления.

Наталья Дерябина.

Любимый вид искусства

27 августа — День российского кино

27 августа — День российского кино

Важнейшей датой в истории кинематографа является 1895 год, когда публике был представлен первый фильм. С этого времени кино стало частью культуры. Документальное

и художественное,

короткометражное, мультипликационное,

авторское кино –

каждый сможет найти фильм на свой вкус.

История праздника началась в 1980 году.

На сегодняшний день в России работает около 40 киностудий. Одни из самых крупных – «Мосфильм», «Ленфильм», Киностудия имени М. Горького. В год снимают более ста фильмов.

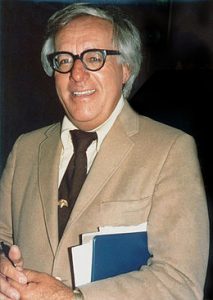

Классик научной фантастики

Рэй Брэдбери,

американский писатель, родился 22 августа 1920 года, известный по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков.»

За свою жизнь Брэдбери создал более восьмисот разных литературных произведений, в том числе несколько романов и повестей, сотни рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений. Пьесы Брэдбери были хорошо приняты публикой.

Его истории легли в основу нескольких экранизаций, театральных постановок и музыкальных сочинений. Брэдбери традиционно считается классиком научной фантастики, хотя значительная часть его творчества тяготее к жанру фэнтези, притчи или сказки.

Главное достижение Брэдбери заключается в том, что он сумел пробудить у читателей интерес к жанрам научной фантастики и фэнтези, которые до него были на периферии современной культуры. Всемирная слава пришла к Брэдбери после издания романа «451 градус по Фаренгейту» в 1953 году.

Книги писателя есть в нашей библиотеке, добро пожаловать.